大龍峒禮拜堂原址在大龍峒街,於中法戰爭時遭匪徒拆毀,後於1885年由李春生贊助大部分經費,於迪化街三段重建,時稱枋隙禮拜堂,其建立時受到民風保守之影響,入門即分為左右兩道,內部由屏風隔開,男女分席而坐,彼此互不相見。

|

|

|

|---|---|---|

|

|

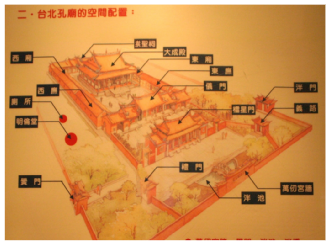

孔廟創建於清光緒五年(西元1879年),日治時代遭遇兵災,損毀嚴重,直至大正十四年,由地方士紳倡議,在大龍峒興建,其建築均以中國古建築手法興建,規制完備,向中外人士所贊美,於1971年後捐給政府,由台北市政府組織孔廟管理委員會,維護管理。

|

|

|

|---|

日治時代台北警察署主要有南署及北署,北署即位於大稻程內,於1933年創建,當時北署轄區內多為臺灣人聚居,北署乃是為控制當時治安而設,其主要建築外觀呈流線型,外牆所貼的褐色面磚為北投窯廠所產,這種顏色亦稱為國防色,據說有防空保護色之作用,其承包施工也有台籍人士參予,為台北市僅存的30年代警察局。

|

|

|

|---|

清末大稻埕洋行領事館林立,為全台貿易最為繁榮的地區之一,日治初期辜家取得台灣官鹽專賣權,後興建辜宅於大稻埕,約為大正九年前後(西元1920年左右),光復後曾為著名的榮星合唱團使用,民國五十二年以後為幼稚園使用。其主要建築模仿後期文藝復興式風格,至今仍保存良好,極富美術價值。

|

|

|---|

圓環夜市發展於日治時代,小販逐漸聚集,一時之間商機鼎盛,後由於太平洋戰爭爆發而沒落,直至光復後從新興起,於五十年代進入發展黃金期,尤其以小吃聲名遠播,然七十年代台灣經濟起飛,反使圓環附近交通紊亂,間接導致圓環沒落,民國82年一場大火燒出圓環的存廢議題,在保留歷史傳統與人文意向的考量下,幾經波折,終於在民國93年建成圓環重建落成,再興其繁華光榮的傳奇。

|

|

|

|---|

台北市政府舊廈原為建成小學校舍,創建於1921,當年學童多為日本人子弟,戰後才改為台北市政府辦公廳,近年市府搬遷至新市政中心,舊廈已改為當代美術館,讓過去典型的小學校園建築連接現代藝術,與時代接軌永留人心。

|

|

|---|

建於清嘉慶十年,由福建同安籍居民從白礁鄉分靈來台,供奉保生大帝,初時財力不足,僅以簡陋木造架設,後歷經多次改建,固同時擁有不同時期之建築特色,從其中見證歷史的變遷,綜觀其宗教建築藝術之美,堪稱台灣大廟的典範。

|

|

|---|